このブログは、自由民主党小金井総支部の会計担当者(市原)が自らの向学と備忘のために2023年の夏から執筆している政治資金規正法wikiである。おそらく日本でいまいちばん、収支報告書や、政治資金規正法に異常なまでの関心を注いでいる数少ない人間ではないかと思っている。

そうしたなか、2023年の安倍派(派閥の表現が12月7日を境に政策集団にあらためられる)の裏金疑惑が勃発し、自分の関心事と被る「収支報告書」「政治資金規正法」「会計責任者」といった言葉がマスコミを賑わせていて、執筆者は驚きと興奮で毎晩眠れない。

念のためにここに書いていくけれども、以下に述べることのほとんどすべて、マスコミなどで公開されている内容であり、私が事実無根で勝手に言い立てているものとは異なる。つまり、名誉毀損とか、風説の流布には一切当たらないので、その点は強調しておきたい。

私は、法律をしっかり読み込み、ある疑問点がわいた。それは、パーティー券を売ったとして、その売った分のうち、一部が実際に出席されなかったときは、その売上は寄付金として計上する必要があるのではないかと気がついたときのことだ。もちろん、寄付金なら5万円以上は、寄付者の氏名を公表しなければならない(パーティー券は20万円以上)。

となると、パーティーの当日、これは会計責任者でも受付スタッフでも誰でもいいから、購入者リストと、実際の参加者を照合し、記録していかなければ、販売済みパーティー券の収入のうち、どれが寄附で、どれが実際にパーティー券(対価への支払い)だったかは判別できない。

そして、私に入ってきた情報によれば、こうした事務をパーティーの当日、行っておらず、うやむやにしている団体もあるということだ(もちろん、どこがそうした事務の運用をしているかは、ここではあきらかにできない)。

この情報をゲットする過程で、奇妙な違和感を私は覚えたことを今でも鮮明に覚えている。要するに、あまり細かいことを根掘り葉掘り、訊いてまわらないほうがいい、といったことを暗にほのめかされたということである。会計責任者の職責を果たすには、まず規制法や収支報告書のルールをしっかりと理解しなければならず、そのためにはいろいろなところに質問をする必要も権利もあったのに、なぜ、そういうこと、つまり、あまり訊いてまわるなみたいなことを言われなければならないのか、まったくもって意味がわからないし腑に落ちなかった。そして、法律や総務省、都選管の見解と実態にやや乖離がある現象(パーティー券の実際の出席者のパーティー券売上の収入計上先が寄附であるべきなのに、実際はそうした計上先を振り返るために必要な事務手続きがなされている形跡が見えないこと)を目の当たりにして、なんだろこれ?って思った次第だ。テキトーか?って。

さて、本題に戻るが、今、自民党安倍派の裏金疑惑は、政治家の「脱税事件」「横領事件」の様相を帯びてきている。これらの刑法犯罪の言葉は12月7日や8日の国会で野党議員が質問の中で使った言葉である。「犯罪じゃないか」と質されたほうは「政府の立場として答えることは控える」とか「事実関係を精査しているところ」などといっているが、2年も前に総務省に出した自分が親分のところの収支報告書を「精査する」もクソもないというのが私の、このたった半年前まではこの世界についてズブの素人で知識もゼロだった私の感想である。

なぜ、規正法が犯罪の温床になるのか?

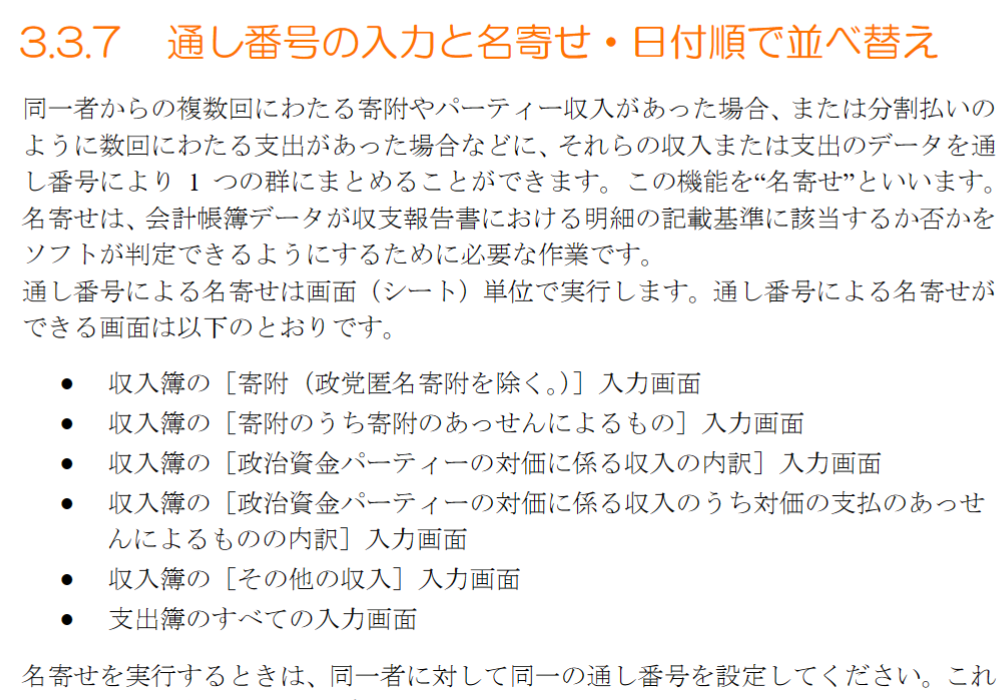

総務省が作って公開しているフリーソフト(エクセルのマクロ)「政治資金収支報告書等作成ソフト」というのがある。誰でもDLして使える。400ページ近いマニュアルもある。

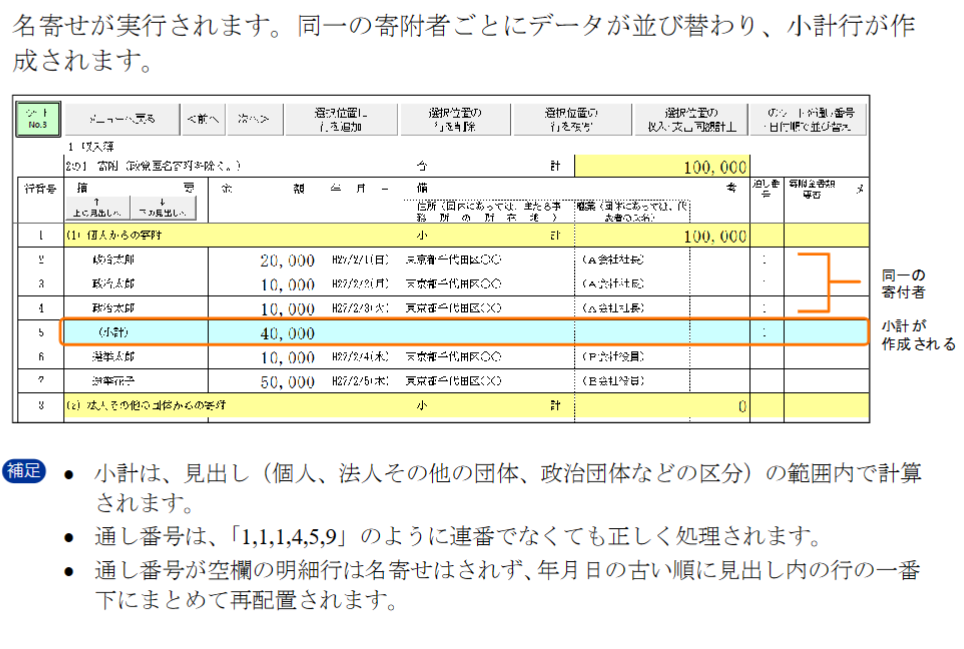

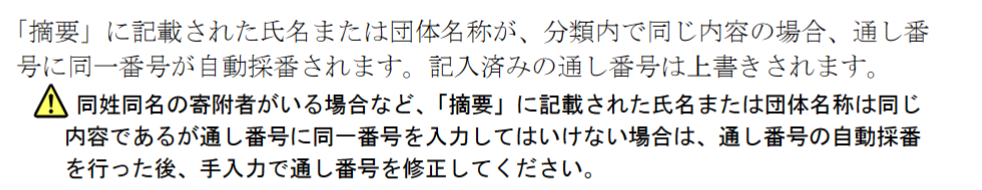

収入の記帳の欄には、寄附やパーティー券を支出した人の名前を記入するフィールドがあるので、後でソフトで名寄せしてくれる。名寄せすれば、誰が売ろうが、その団体として、誰がいくら買ったかはソフトが自動で一瞬で教えてくれる。

いま、疑惑が持たれている一部の派閥の代表者らが、言い訳で、複数の議員が誰にパーティー券を売ったか、把握が難しい(だから20万円以上買っている人がいてもわからない)などとうそぶいているが、こういうソフトがかなり前から用意されていて、名寄せ機能もまさにこういう言い訳を封じるために、備わっているに違いない。

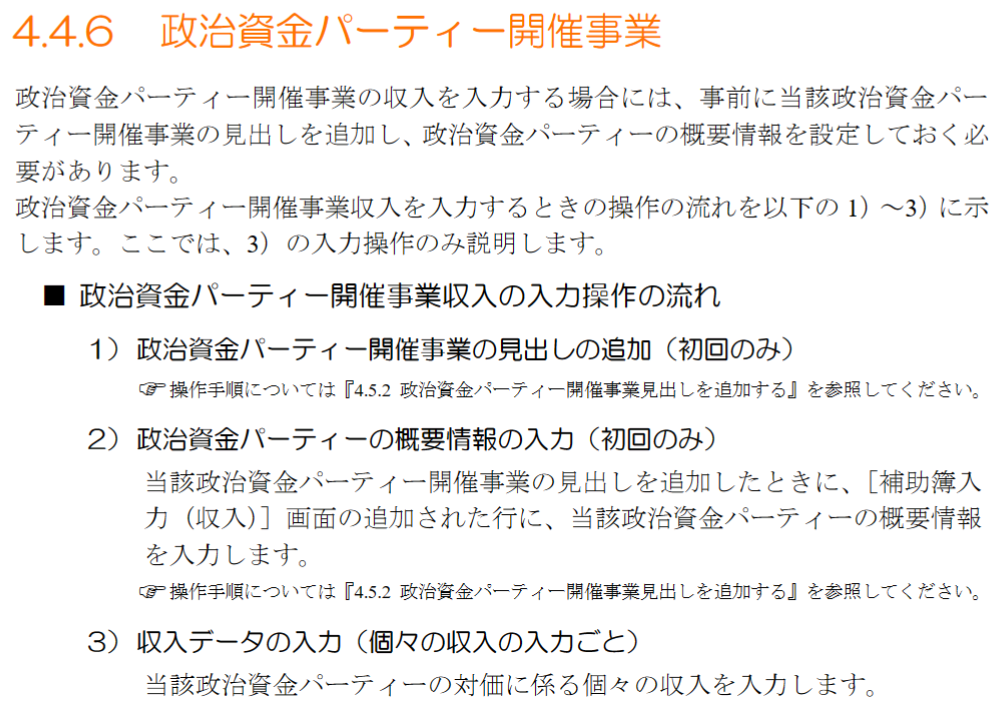

ただ、私は、これこそがじつは規正法が犯罪を生む温床になっていると思っている。なぜか。それは端的に言って、あまりにもこのソフトの使い勝手が悪いからに他ならない。パーティーの収入を帳簿に記入するマニュアルのページの冒頭を以下に示す。

このあと5ページにわたり詳しく入力方法や手順が示されるのだが、入力する立場の人間からすると次のふたつのパターンでいずれもつらい。

まず、パターン1としては、ITに精通した人間のケースだ。膨大な出席者がいて、これをいちいち、マウスとキーボードを駆使して入力する必要がある。ていうか、そもそも「ソフト」とうたいながら謎に「エクセルマクロ」であるという時点でドン引きだ(ないよりいいんだがじつは)。報道されているように、安倍派のパーティーは数千人規模に及ぶ。これ、1行1行、手入力していくというのは、ちょっとどうなのかと思う。自動採番機能があるったって、半角全角とか文字のスペースの有無とかで、別団体と認識されたりはしないんだろうか?(もしそうなったら名寄せ機能は意味なくなる) すぐさま、CSVで取り込んだりpythonでプログラムを組んで自動化できないかと思うわけだが、できない(総務省確認済み)。いや、これはマジで投げ出したくなるに違いない。

パターン2としては、従来から古い紙ベースのやり方で事務をやっている団体の会計責任者のケースだ。そういう、昔から事務をやっている人は、高齢化していることは容易に想像がつく。そういう高齢者は、果たして、ソフトの存在に気がついて、DLしてパソコンで開いて(そもそもアプリというのではなくて、単なるエクセルマクロの塊だというところも微妙だ。つまり、エクセルがないと動かないのである、それもウィンドウズの)。このマニュアルを読んで、入力を開始するところまでたどり着けないはずだ。というのも、2023年の春以降、このソフト(というかエクセルマクロファイル)はwindows8.1も、Excel2013もサポート対象外となっているのである(まともに動くという保証しないという意味)。もとよりこのソフトの存在に、そうした昔ながらの高齢化した会計責任者が気がつくのかは甚だ疑問だが。

高齢者がIT弱者だというのはもちろん、私の偏見かもしれない。そこはお詫びしたい。では百歩譲って、会計責任者が若いとしよう。若かったとしても、パターン1のような事態に立ち至るのは時間の問題だろう。それに、全国に数千団体もある会計責任者たちの多くは、その仕事のためにフルタイムで給料をもらっているとは私には考えられない。自民党は大きくても、個々の政治団体は中小零細企業であり、雇用関係はその団体のボスが、場合によっては自腹を切って払っているケースもあるし、ボランティアスタッフが手弁当で帳簿をつけているかもしれない。そんな立場の人たちが、このような高度な会計作業に挑むインセンティブって、どう考えてもないとしかいうほかない。よっぽどの(私のような)会計マニアや、エクセルのマクロが変態的に好きとかなら別だが…。

以上のように、本稿では会計帳簿の現場の実態を、ソフトウェアの学習コストの高さやそもそもの会計責任者のリテラシーの側面から考えてみた。

こういう実態のところに持ってきて、昔からの慣習だしバレないからいいやっていって、パーティー券を売りさばいた一定額以上を懐に入れる所得税法違反の犯罪者議員が今回じつは続出していたのではないか、というのが今日です。

2010年にこのソフトは誕生した。13年後、わかったのは、このソフトは思ったほど多くの会計責任者に採用されることがなかった、ということだ。名寄せ機能があれば便利なんだが、数千行も、手で入力、それも、人件費もろくすっぽ手当てされていないような界隈で?!

まじでやばい。